年の瀬が近づくと、門松を飾り始める家がちらほらと目にとまるようになります。

特にデパートなどでは新春の大商戦を控え、年の瀬ギリギリに超派手な門松をド~ン!とばかりに入り口に飾ったりしています。

あんな大きなものでなくても、ささやかなミニ門松を玄関にチョコンと飾るといかにももうすぐお正月だという気分がしてきますね。

あなたのご家庭では門松や注連縄などのお正月飾りは準備されますか?でも門松ってなんだか不思議な気がしませんか?

なんであんな竹や松なんかを玄関に飾るんだろうって、考えれば考えるほど、私自身も気になってきました。

そこで調べてみると、とても面白い事実がたくさん分かってきました!

この情報をあなたとシェアしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合い下さいね。

スポンサーリンク

お正月に門松を飾る意味

お正月に門松を飾る意味は、新年を迎えるにあたって年神様にお越し頂くための目印とされています。

年神とは一般的にお正月に各家庭に来訪する神道の神様のことです。お歳徳(とんど)さん、正月様、恵方神、大年神などとも呼ばれています。

また地方によっては秋の豊作をもたらす穀物神であったり、家を守ってくれる先祖の霊であったりします。

年神様が迷わずに家にお越しになるように門に松を飾る訳ですね。

実は門松の主体は名前の通り松です。松は「祀る」や神様を「待つ」に通じるため、「うちでは丁寧にお祀りしますよ」「お越し頂けるようお待ちしていますよ」という年神様へのメッセージ的な意味合いもあります。

ビジュアル的には竹の方が目立っていますが、大切なのは松なんですね。

実は、門松の原型となる行事もやはり松を中心として始まったことが分かりました。続けてご覧下さい。

門松を飾る風習はいつ始まった?

門松を飾る風習が定着しだしたのは江戸時代です。その当時門松を飾っていたのは大名屋敷や大きな商家でした。現在とは異なり、松は屋根に届くほどの高さのものを飾っていました。

時代が進んで庶民の暮らしも豊かになるにつれ、少しずつこの風習を真似る一般家庭が増えだすとともに、松の大きさも徐々に小さくなって現在に到ります。

そんな門松ですが、原型となる行事が平安時代には行われていました。

原型となる行事は平安時代に遡る

門松を飾る風習の原型となったのは、平安時代に宮中で行われていた「小松引き」という行事です。

これは一年の最初の子の日に外出をして松の若木を引き抜くという貴族の遊びでした。持ち帰った松は「子の日の松」として長寿祈願の効能があると信じられていました。

この「子の日の松」を飾って愛でたことが発展し、お正月の門松へと変化していったと言われています。

竹を斜めに切ったのは徳川家康という説

実は、門松の竹を斜めに切ったのは徳川家康であるとする説があります。

徳川家康の生涯一度の大敗戦、三方ヶ原の戦から辛くも逃げ帰った後、雪辱を期して竹を一息に袈裟斬りにしたと言われています。

「竹」=「武田」をいつかこのように斬ってやるという強い思いの表れだったんでしょう。

1573年、遠江の国の三方ヶ原で上洛を目指す武田信玄の軍勢と迎え撃つ織田・徳川の連合軍の間で行われた合戦です。

この合戦で織田・徳川の軍は一方的に叩きのめされました。

俗説によると、必死に浜松城へと逃げ帰った家康は恐怖のあまり馬上で糞を漏らしており、「腰に付けた焼き味噌が漏れた」と言い訳をしたといわれています。

竹を斜めに切るこしらえ方を「そぎ」といいます。これに対して真横に斬るこしらえ方を「寸胴」といいます。

門松はいつからいつまで飾る?

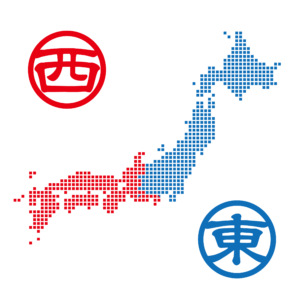

門松を飾り始めるのは12月13日から28日までです。門松の片付けは伝統的には関東で1月7日、関西で1月15日です。

ただし近年は関西でも1月7日に片付けることが多くなってきているようです。

ではなぜ始めるのがこの期間なのか?関東と関西で片付ける日が異なる理由は?続けて見ていきましょう。

飾り始めが13日から28日までの理由

門松を設置する日は12月13日から28日までのどこかで、この日と決められているわけではありません。

12月13日以降に山から松の枝を切り取ってくる「松迎え」を行い、準備が整い次第遅くとも28日までには門松を設置します。

なぜ28日までかというと、12月29日は「二十苦」に通じるので避けるべしとされているからです。また、30日や31日に飾るのは「一夜飾り」と言い神様を疎かにする行為であるとして戒められています。

門松を飾る期間が関東と関西で異なる理由

元旦から門松を撤去する日までを「松の内」と呼び、関東と関西では異なっています。関東では1月7日まで、関西では1月15日まで門松を飾っておくことになります。

関東と関西で異なっているのは次のような歴史的な背景があります。

元々、全国的に松の内は1月15日までで20日には鏡開きをする風習になっていました。

ところが第三代将軍の徳川家光が4月20日に亡くなったため、毎月20日は月命日になってしまいました。

「将軍の月命日に浮かれて鏡開きをするのはよろしくない」とのことで、鏡開きを1月11日に変更する事になりました。

しかし1月11日はまだ松の内です。神様がいらっしゃるのにお供え物の鏡餅を開くのは失礼に当たります。

結果として、「松の内は1月7日まで」というお達しが幕府から出されました。

一方で遠く離れた関西地方ではこうしためまぐるしい状況の変化が情報として正確に伝わらなかったようです。

その結果、関西では「松の内は1月15日まで」という風習が残る形になりました。

情報伝達のギャップによって関東と関西で幕府のお触れが伝わったり伝わらなかったりしたんですね。現代ではちょっと考えられないドタバタ劇が当時にはあったんですね。

ところで、門松や注連縄などのお正月飾りを、不要になったからと言って燃えるゴミで出すのは抵抗がありませんか?そんな方はぜひ続きをご覧下さいね。

スポンサーリンク

門松を処分するには「どんど焼き」

門松などのお正月飾りを処分する手段として、神社などで行われる「どんど焼き」で浄化して貰うことができます。

どんど焼きとは、1月15日にお正月飾りを各家庭から集めて燃やし、その火であぶった団子や餅を食べる行事です。

この団子や餅を食べることで一年の無病息災が約束されると信じられています。

神様が宿ったお正月飾りを集めて燃やすことで、年神様は天へと帰って行くとも言われています。

捨てるのに抵抗がある門松も、こうして神社でどんど焼きにして貰えば安心ですね!

もしもうっかりして1月15日を過ぎてしまってもご心配には及びません。

神社ではこの日以外にもお札やお守りなどを燃やして浄化する「お焚き上げ」を行うところが沢山あります。どんど焼きのチャンスを逃したらお焚き上げをしてもらいましょう。

お焚き上げは依頼のあったお札などが溜まってきたら不定期で行います。それまでは神社で預かって貰うことができますよ。

まとめ

いかがでしたか?お正月に何気なく目にしている門松ですが、神様に迷わず家に入って頂く目印だったなんてとても意外ですね。

個人的には、竹を斜めに切ったのが徳川家康であの有名な三方ヶ原の戦いと関係していたことにとても驚きました!

それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。

- お正月の門松は年神様を家庭にお迎えするための目印の意味があります。

- 門松を飾る風習は江戸時代の大名屋敷から始まりました。

- 門松の原型は平安時代の宮中行事である「小松引き」に見られます。

- 門松の竹を斜めに切ることを「そぎ」といい、徳川家康が始めたと言われています。

- 門松の飾り初めは12月13日から28日までの間です。

- 門松を片付けるのは関東で1月7日、関西で1月15日です。

- 関東と関西で異なるのは、江戸幕府のお達しが二転三転したことで生まれた情報ギャップに原因があります。

- 門松を処分するには神社等で1月15日に行われる「どんど焼き」を利用しましょう。

門松を見るといかにも日本のお正月という気分が湧いてきて幸せに浸ることができます。お正月までに門松をしつらえて平穏な一年を祈願しましょう。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

この記事へのコメントはありません。